臺泥培植微藻生態捕碳 吸碳強過樹類300倍

全球變暖導致的全球氣候變化甚至極端氣候會帶來一系列環境、生態、經濟政治問題。面對自然和人類生存環境的巨大影響,碳排放大戶企業如果不采取節能減排的技術改造措施,將很難滿足未來的環保要求。當下,改變思維成為“減碳急先鋒”自然成為了企業發展的重中之重。

碳排大戶 轉身成為減碳先鋒

印象中,煙塵滿天的水泥廠,正出現翻天覆地的改變。

過去五年多來,臺泥花蓮和平水泥廠區正在進行一項“不太像水泥廠”的試驗。

在和平廠的水泥窯旁,矗立著一根根超過一人高的綠色巨型柱狀袋,正在自然光下打入二氧化碳培養,乍看下有點像科幻小說的場景。

白明德,自2011年起進駐臺泥和平廠的工研院生質燃料研究室研究員,給到了我們專業的解釋。和平廠是工研院與臺泥合作打造全球規模最大的鈣回路捕獲試驗廠,故我們所看到的綠色巨型柱作為“簡易袋式反應器”,正是廠區進行的鈣回路捕獲試驗中,碳捕捉技術的一環。

臺泥和平廠利用微藻進行碳捕捉以達成生態減碳,并創造高經濟價值的蝦紅素。 圖/聯合報

轉碳做面膜 廢物變黃金

白明德表示,透過固碳技術,綠色微藻只要七到十天便可提煉出蝦紅素,純化后能當做高單價的經濟產物,發展面膜、美妝產品與健康食品;未經純化則可作為生質柴油、沼氣等。

通過碳捕捉技術,被視為導致全球變暖、溫室效應元兇的二氧化碳,將徹底從廢物變黃金。

白明德指出,石灰石(碳酸鈣)是水泥的主要原料,但在制造的過程中,水泥經高溫會產生二氧化碳、二氧化硫等廢棄物,造成空氣污染。

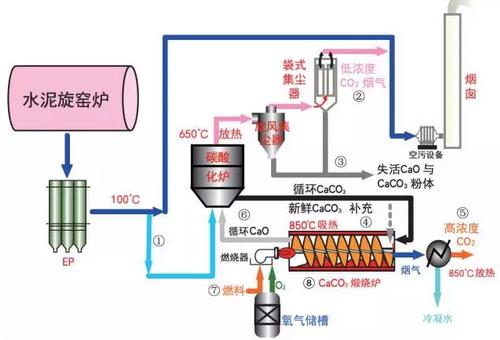

由于傳統技術無法有效處理二氧化碳,借助化學反應,工研院以石灰石作為吸附劑,從排放源頭直接捕捉二氧化碳,吸收水泥旋窯煙道中的二氧化碳,形成碳酸鈣。

藻類吸碳 強過樹類三百倍

白明德解釋,碳酸鈣進入煅燒爐中,經高溫可再次生成碳酸鈣,經過不斷循環反應,若氧化鈣失去活性,就送回水泥廠作為生產水泥的原料,同時又不斷補充新鮮的碳酸鈣,做到工廠零排放。

碳捕捉示意圖

目前的技術,每小時可捕獲一噸的二氧化碳,每年減少臺泥和平廠五千多噸的二氧化碳排放量。白明德說,捕獲的二氧化碳可進行地質封存、原料販賣或養殖微藻。他指出,“藻類在生產的過程中需要吸收陽光與二氧化碳固碳,而藻類吸收二氧化碳的功效,是樹木類的三百倍之多。”

首創豎井 開采減少揚塵

事實上,除了碳捕捉技術,臺泥和平廠區還有另一項獨到之處。臺泥花蓮和平廠廠長黃有進指出,有別于傳統水泥廠的“邊坡階梯”開采,和平廠是首座采用“豎井”開采的水泥廠,從山頂將破碎、懸碎等開采集中在山體內,減少運輸過程中的揚塵,及開采時的噪音。

黃有進表示,盡管三座“豎井”含輸送帶等投資成本高達37.5億,但利用山體的高度差輸送,不僅省下燃料費用,也是目前最環保的采掘方式。

和平三寶 綠色循環之道

此外,在和平臺泥除了大本營水泥廠外,還有近年挹注集團獲利逾35億的和平電力,與和平港公司并稱“和平三寶”。

黃有進自豪地說,和平電廠產生的煤灰、底灰等廢棄物,可直接輸往水泥廠燒水泥,燃燒過的二氧化碳則透過碳捕捉技術再利用,在廠區內循環利用,才能造就和平港區清澈的水質。

編輯:張敏

監督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com